夜郎古都大前门景区——“夜郎古乐城”

被誉为“湘西明珠”的湖南省新晃侗族自治县,地处云贵高原苗岭余脉东端,西、南、北均与贵州为邻。2010年10月,新晃宣布50亿元打造古夜郎国计划。此后不久,贵州省委宣传部协同贵州省社会科学界联合会组织专家召开研讨会予以回应,再次重申“夜郎是贵州当仁不让的品牌”。至此,湘黔两省近10年的夜郎之争浮出水面。

记者发现改革开放以来,特别是近20来年的夜郎学术研究史,几乎就是一部夜郎文化品牌争夺史。

早在1999年于贵阳召开的夜郎学术研讨会上,有关夜郎古国的民族构成及中心区域所在地就成了激烈争论的焦点。云南专家以当时出土的“辅汗王印”为据提出,夜郎国国都在云南沾益;湖南学者以夜郎文化的核心是楚文化为由,认为其国都应在楚地;广西学者则认为,夜郎古国的活动中心在广西凌云。除了省际“争夺”,东道主贵州所属的兴仁、赫章、岑巩等10多个县市也参与进来。其中,六枝特区提交了6篇论证夜郎应在六枝的论文,六枝特区旅游局还作了“以夜郎都邑文化为主题的六枝旅游”的专题报告。

此次湘黔两省的夜郎之争只不过是掀起了贵州、湖南、云南、广西、四川、重庆等地夜郎之争的一个小高潮。

急于打造“夜郎古国”的新晃

2月24日,记者列席2011年新晃县委经济工作会议暨全县三级干部大会。年过五旬的新晃县委书记曹成华在台上意气风发,提出“旅游大突破”的目标,推动“夜郎古国”文化创意项目建设。按照1.5亿元的投资计划,新晃将在一定时期内完成200亩征地、2万平方米拆迁、安置区规划建设以及夜郎十里长街部分的建设任务。他宣称,在年底以前完成夜郎大峡谷部分景观景点建设。加快实施投资8000万元的八江口夜郎王温泉开发,力争今年底以前完成一期工程并正式营业。

新晃为何要以夜郎为发展突破口?新晃自治县县委党校校长、县夜郎开发利用办公室主任黄麒华告诉记者,2002年,因体制转轨、经济转型,支撑新晃地方财政和县域经济的两大骨干企业先后遭遇强制关闭和破产倒闭,新晃经济开始出现负增长。在这种情况下,县领导将新晃的未来集中到旅游业上。

至于为何会以夜郎为发展旅游业的核心,黄麒华说,这还要追溯到他在新晃县工商局工作时的一段经历。当时,喜欢研究商标文化的他发现,新晃是夜郎国的属地,据《旧唐书·地理志》及《辞源》记载,唐、宋两朝都曾在新晃设置过夜郎县。清道光五年编的《晃州直隶厅志·序》中也有“晃州古夜郎国,在楚为边陲地,在黔为接壤区”的记载。费孝通先生还曾为新晃题词:“楚尾黔首夜郎根”。不过,夜郎古国计划的真正推手是现任怀化市副市长、时任新晃自治县县委书记的王行水。王行水曾对媒体表示,一路走来是“风雨作伴、日夜兼程”。2002年,新晃县第九次党代会作出决策:开发夜郎文化资源、创建夜郎文化国际品牌、促进县域经济快速发展。自此,新晃打造“夜郎古国”的序幕正式拉开。

2003年新晃县向湖南省民政厅提出申请,将新晃改名夜郎县。更名事件在当时掀起轩然大波,特别引起了本来在夜郎归属问题上认为有争议的贵州的强烈反对。后来此事也就没有了下文,但新晃县的相关开发计划并未停止。

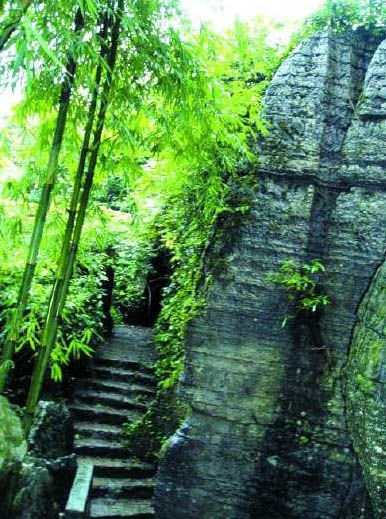

据新晃县委宣传部工作人员为记者展示的“夜郎古国”规划图,“夜郎古国”项目是一个包括侗寨、夜郎宫、豪华酒店、峡谷溪流等在内的综合旅游场所。新晃县委宣传部的一位工作人员告诉记者,夜郎开发计划刚刚推出时,大街上到处可见“夜郎”二字,连发廊都以“夜郎”命名。经过近10年的发展,新晃在旅游开发方面已先后投资了“夜郎故地——湖南新晃”牌坊、夜郎广场、夜郎古都大前门景区——“夜郎古乐城”、夜郎寨、动物奥运村、环城湖泊、竹王大道等景点;夜郎大峡谷、燕来寺、龙溪古镇、双狮峰古战场等项目的开发已初具规模。

在新晃的大街小巷走上一遭,记者立即被诸多以“夜郎”命名的产品所吸引。“古夜郎风情”服饰、“夜郎四宴”、“夜郎珍馐”、“夜郎丹”、“夜郎春”酒,还有数不清的“夜郎”竹器。新晃人热切期待着,未来将开通的上瑞高速及沪昆高铁将给正在建设的“夜郎古国”带来更大商机。

仍在寻找文化符号的贵州

谈到1999年夜郎学术研讨会,当时的组织者之一、贵州省史学会会长、时任贵州省社科院历史研究所所长的熊宗仁告诉记者,“这次研讨会对夜郎研究具有里程碑意义,在媒体的推波助澜下,夜郎成为炙手可热的话题。”随后,贵州即参与到有关夜郎文化开发的争夺中。

据有关资料显示,2003年,黔北的桐梓县古夜郎旅游责任有限公司向国家工商行政管理总局商标局申报注册了“古夜郎王朝”商标。此后,桐梓县多次提出打夜郎文化牌。计划修建的渝黔高速铁路途经桐梓县夜郎镇,也将该站名定为“夜郎站”,该站名后被改为“夜郎镇站”。

2007年10月,夜郎王印落定镇宁资讯发布会暨专家研讨会在贵阳召开。2007年11月,中国·贵州夜郎古都与可乐论证会在赫章县城举办,形成的《中国·贵州夜郎古都与可乐论证会报告》认为:“可乐就是夜郎古都。”

此后,赫章县开始抓紧建设夜郎陈列馆和考古遗址公园,2010年10月12日,赫章县可乐考古遗址公园被列入第一批国家考古遗址公园立项名单。10月14日,赫章夜郎陈列馆开馆。

除了赫章、六枝、桐梓、福泉、威宁、镇宁、水城、黄平,贵州的很多地方政府都在寻求通过夜郎文化发展当地旅游产业。不过,与湖南新晃不同,贵州在夜郎文化的开发利用方面显然落后了。

贵州省政协原主席龙志毅告诉记者,在旅游规划上,贵州政府之所以采用了“多彩贵州”的品牌,主要是顾虑夜郎古国的中心、地缘、民族、文化特征等问题没有定论。这些年来,贵州主要考虑的是扶贫、修路等大问题,尚未顾及到夜郎研究与开发利用问题。

不过,有关专家学者尽管对哪里是夜郎古国的中心存在争议,但就用夜郎文化来代表贵州文化这一问题,意见还是比较一致。贵州省史学会会长熊宗仁就提出,用夜郎文化作为古代贵州的文化符号是最合适的。2005年,熊宗仁发起成立“西南夜郎文化研究院”,湖南新晃即成立了它的第一个分院。第二年,熊宗仁向贵州省旅游局递交了专题报告,提议启动贵州省夜郎文化的专项规划,随后又成立课题对“泛珠三角夜郎文化旅游圈”展开研究,以整合以贵州为中心,涵盖云南、四川、重庆、湖南、广西毗邻区域的文化资源。直到现在,熊宗仁仍然认为,“七彩云南”因滇文化的注入而神采奕奕,如果将夜郎文化注入“多彩贵州”,可以使之更具有丰富内涵和差异化的竞争力。

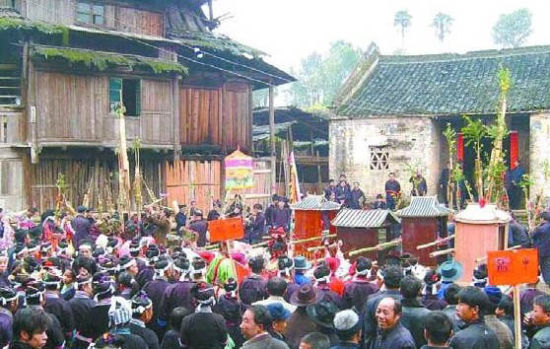

总体上看,在夜郎文化开发方面启动较早的是贵州的镇宁布依族苗族自治县。镇宁县政协原主席杨文金告诉记者,以镇宁自治县革利乡为中心,在方圆600平方公里的大山里居住着的2.5万多“蒙正苗族”。基于独特的服装、发饰、音乐、文字及传说,这个民族认为自己就是夜郎王的后裔,供奉的老祖宗就是“夜郎竹王”。“竹王节”是蒙正苗族的传统“祭祖”节日,在每年农历二月十二日,“竹王后裔”都自发地聚集到镇宁县江龙镇猫猫冲村来祭拜祖先竹王。不过,贵州省社科院研究员王鸿儒认为,夜郎故地的不同民族中流传着大致相同的洪水神话、竹王传说,存在着丰富而独特的铜鼓文化,这不但是夜郎文化的遗存,而且构成了夜郎文化的三大公共符号。在广西等地也有类似的祭拜竹王的活动。

夜郎在哪没有定论

与热热闹闹的夜郎之争形成鲜明对比的是,除了1999年的一次研讨会,夜郎学术研究缓慢推进。有关夜郎古国的地理范围、民族构成、存在时间等问题始终没有定论。面对记者的采访,贵州省文联副主席何光渝说:“也许正因为这些实质问题未解决,才给现在的人们提供了无限商机,谁都可以称自己为夜郎。”

从现有的研究成果看,古夜郎到底在哪里?

“西南夷君长以什数,夜郎最大”、“西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印”、“耕田有邑聚”、“随畜迁徙毋长处”、“或土著或迁徙”、“夜郎者临牂牁江,江广数里,足以行船,沿江可出番禹城下”,这是司马迁《史记·西南夷列传》中有关夜郎的描述,也是目前发现的有关夜郎最早的文献记载。

中国民族史学会副会长、云南史学会原会长林超民撰文认为,《史记》所载“西南夷”的“西南”不是中国的西南,而是“巴蜀西南外蛮夷也”。作为南夷的夜郎,其方位不是在中国的南方,而是在巴(今重庆)的南方。《史记·西南夷列传》说,夜郎在滇(靡莫)之东。《后汉书·西南夷列传》载:“有夜郎国,东(南)接交趾,西有滇国,北有邛都国。”自汉武帝元鼎六年(前111)平定南夷,在夜郎故地设置牂牁郡以后,夜郎国就纳入汉王朝的郡县体制,成为汉王朝的一部分。夜郎侯降服汉王朝以后,曾被汉王朝授印封为夜郎王。不久,被汉王朝诛杀。从此,夜郎就在历史上消逝了。而牂牁郡的统治范围基本上等于夜郎人的分布区域,约相当于今贵州西部和曲靖以东的云南东部地区。

但是,凭借仅有的不足千字的文献资料,很难给古夜郎的中心区域下定论。目前相关说法有10多种。贵州、云南、广西、湖南等省诸多县市都引经据典地提出了自己的依据。

中国社会科学院考古研究所副所长白云翔告诉记者,古夜郎的范围大体在贵州西部和云南东部,时间上是公元前四五世纪,从战国时期到西汉。目前在很多地区发现了有关这个时期的文化遗存,如赫章可乐、中水、铜鼓山。但究竟哪里是夜郎,还不能下定论。从研究结果来看,一部分人认为以赫章可乐为代表的可能是夜郎文化遗存,一部分人认为云南东部、贵州西南部是夜郎文化地区。专家学者普遍认为,文献资料的研究已经很难深入下去,夜郎研究进一步深入的希望在考古。

至于古夜郎的主体民族,目前也存在仡佬族说、彝族说、布依族说、苗族说等多种说法。著名社会学家、原云南省民族研究所副所长方国渝曾提出,《华阳国志·南中志》载西汉王朝斩杀夜郎侯后,“夷濮阻城,咸怨诉竹王非血气所生,求立后嗣”。“濮”即布依族的“布”,即今布依族的先民。但也有学者提出,夜郎古国的范围与越人多有接触,其主体民族可能是仡佬族的先民。另外,彝族、苗族等民族也都在求证本民族与古夜郎的关系。

夜郎研究的未来在考古

目前,有关夜郎的考古发现主要集中在贵州。自20世纪70年代末期以来,贵州省相继发掘过一批相当于夜郎国时期的古代遗址与墓葬。熊宗仁也告诉记者:“贵州出土的国宝级汉代文物,最早和最多出土于黔西南,其中兴仁交乐汉墓群堪称贵州的骄傲。”贵州文物考古研究所研究员梁太鹤认为,其中以赫章可乐遗址与墓群、威宁中水墓群及普安铜鼓山遗址最为重要。赫章可乐墓葬遗址还被评为2001年“全国十大考古新发现”。

记者在黔西南州州府所在地兴义市见到了黔西南州文化局文物科原科长黄理中。他向记者展示了几张珍存的交乐6号汉墓出土的文物照片。其中一张照的就是贵州省出土的最大铜车马,是国宝级汉代文物。

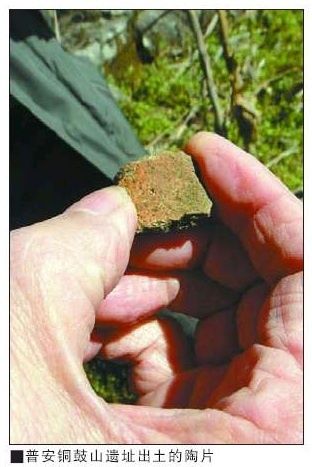

3月1日,记者又从兴义市出发前往普安县的铜鼓山遗址。陪同记者前往的是多次为考古队担任向导的年逾古稀的普安县青山小学退休教师金以光。他告诉记者,“铜鼓山很早就发现青铜文物,但当地农民不懂,九毛三一斤卖给废品收购站,或重新回炉冶炼成挂在马脖子上的铃铛。”据普安县文化馆原馆长张进介绍,1977年,贵州省博物馆熊水富、万光云两人从废品收购站中发现铜钺等古兵器这一线索,辗转黔西南,追根溯源到普安县青山镇,遍访铜鼓山周边的村寨,终于找到将铜钺出售给青山供销社的常英昌。常英昌对他们说,“这是我在铜鼓山犁地时发现的,我儿子手头还有一件。”当见到常英昌儿子时,熊水富惊讶地发现,儿童手上的“玩具”竟然是两千多年后才重见天日的青铜器——一字格曲刃铜剑。至此铜鼓山遗址考古发掘拉开序幕。

记者在贵州省文物考古研究所辗转找到了当年的两份考古发掘报告,页面已经泛黄的一份是由程学忠撰写的3700字的《普安铜鼓山遗址首次试掘》,另一份是由贵州省博物馆刘恩元、熊水富两人1980年撰写的《普安铜鼓山遗址发掘报告》。刘、熊等人认为,“铜鼓山上限在春秋时期,下限在西汉元帝或成帝时期”,“是一处有铸造兵器、烧陶的新兴工业项目”的场所。经考古学界反复论证,公认普安铜鼓山遗址为“夜郎遗址”。

2002年,贵州省文物考古所梁太鹤、宋世坤、李飞等人再次对铜鼓山遗址进行发掘。金以光至今仍记得梁太鹤在当年6月的青山三级干部会议上说,贵州田野考古队在青山坝子先后发现11处重要夜郎遗址,占全省同类遗址一半多,说明青山地区是古夜郎先民聚居区,在夜郎国政治、军事、经济、文化方面具有重要地位。

此后,由国家文物局主编的《2002年中国重要考古发现》报告中提到,“出土各类器物500件,陶器碎片万余片”,“说明过去在贵州兴义、赫章可乐出土的同类铜戈,应是夜郎民族自己生产制造的,为夜郎地区青铜文化的典型器物之一”,“我们初步推断铜鼓山遗址是一处铸造铜器(以兵器为主)的手工作坊遗址,遗址时代上限可早到战国或稍早,下限为西汉晚期。”但要凭借现有考古发现确认今黔西南自治州就是古夜郎国都所在地,还需要进一步考证。

基于现状,白云翔指出,夜郎研究的未来寄希望于贵州西部地区更大更深入的考古研究,看能不能找到说明是夜郎的东西。因此,考古学的基础性研究还要加强,特别是贵州西部地区和云南东部的全面考古调查和研究。这还需要长时期的探索。(出处:中国社会科学报 本报独家报道小组)

今宜宾地区仍然保留着夜郎文化崇竹拜竹的传统。图为兴文县博望乡竹林。 今宜宾地区仍然保留着夜郎文化崇竹拜竹的传统。图为兴文县博望乡竹林。

祭祀时,三王等神巡游到寨子中。 祭祀时,三王等神巡游到寨子中。

四川:僰文化属于大夜郎文化圈——访中国史学会理事、四川省历史学会会长谭继和

“夜郎在何方?”一些学者提出“大夜郎文化圈”概念,认为夜郎文化覆盖西南地区多地,范围广阔。中国史学会理事、四川省历史学会会长谭继和等学者还指出,四川的僰文化与夜郎文化颇有关联。为此,本报记者采访了谭继和先生。

《中国社会科学报》:“夜郎自大”的典故广为流传。其实,“问汉孰大”的不止夜郎国王,还有滇王。据说蜀王也有同样的心理。您怎么看这一问题?

谭继和:当秦惠文王以“石牛便金”的神话来愚弄蜀王时,蜀人就嘲笑秦人是“东方牧竖儿”。这种故事,不过是大夜郎文化区域的人们对乡土自爱自足文化心理的反映,说不上自吹自大。

夜郎文化是以古夜郎国为中心,包括受其影响的22个被称为“南夷”的小国的文化。据《汉书·西南夷传》记载,“南夷君长以什数,夜郎最大”。由此看来,整个南夷区域都受夜郎的影响,皆属于夜郎文化,其中又确数“夜郎最大”,因此发出“夜郎与汉孰大”的疑问并不奇怪。它的疆域范围与国都中心至今还是争论不休的问题。不过,以大文化的视野看,夜郎古国虽小,其大夜郎文化圈却相当大。“夜郎是在蜀郡徼外”,“夜郎的境域当在今成都以南”,劳榦在《象郡牂牁和夜郎的关系》一文中指出,包括汉代牂牁郡、犍为郡,大约在现今四川宜宾及其以南、广西百色以北、贵州黄平以西、云南楚雄以东的范围内。就四川境内而言,据文献记载,连南安(今乐山)、武阳(今彭山县至新津县地域)和严道(今荥经县)均属“故大夜郎国”。

《中国社会科学报》:《史记》讲“西南夷”是包括西夷和南夷在内的。有人说南夷僰文化属于夜郎文化圈,徐中舒先生也认为古杜宇国是一位夜郎人与一位古蜀人共同创造的。请问有何根据?

谭继和:蜀郡徼外的西夷指冉、駹、邛、笮、徙、榆,南夷则主要是指属于夜郎文化圈的僰文化。在古蜀国时期,以古僰侯国为中心的今川南区域的南夷僰文化,是与巴文化、蜀文化鼎足而立的有自己特色的三支文化之一。

中华区域文明,按考古专家苏秉琦先生的理论,一般经历了古文化—古城—古方国—古帝国的发展历程。当蜀王杜宇称帝时代,已经发展到“古方国”阶段,“以南中为园苑”,大约夜郎国与僰侯国都已纳入蜀国势力范围。而这时在今黔西南的夜郎,不过才达到“古国”阶段。今川南的僰侯国,则还处在更原始的“古城”即中心聚落的阶段。我们从两则神话故事可看出夜郎人与古蜀人有很深的渊源。一则是说杜宇从天降到朱提(今云南昭通),娶从江源(今崇州市)井中出来的女子梁利为妻。我的老师徐中舒先生认为,梁利代表畜牧部族。这说明古杜宇国是一位夜郎人与一位古蜀人共同创造的。古蜀国开明帝名鳖灵,是荆人。有文献记载:其尸沿江而上至汶山,代替望帝杜宇为蜀王,治水患,使蜀人得以陆处。可见古蜀国两代均与夜郎有很深的渊源。

《中国社会科学报》:川南古僰文化与夜郎文化有很多共同点。同时,它又有自身的特点。您认为这主要表现在哪些方面?

谭继和:第一,川南古僰区域是古蜀文化与夜郎文化交流的通道和交融的走廊。一是秦国灭巴蜀后命常頞开辟僰道(今宜宾)至郎州(云南曲靖)、滇池(云南昆明)的五尺道。二是汉武帝时命唐蒙、司马相如开西南夷道,大大促进了巴蜀与夜郎的经济文化交流。当时蜀贾通过这两条路贩卖夜郎的僰僮,又把蜀郡铁器卖到夜郎。有名的蜀枸酱就是通过夜郎牂牁江运到番禺的。

第二,铜鼓文化是夜郎区域的特征,它的传播及于东南亚,也包括川南僰文化。珙县悬棺岩画中有各种铜鼓形象,现在宜宾地名里还有许多以铜鼓命名的乡、里、山、村、洞、包等。

第三,独特的僰人悬棺葬文化,体现了大夜郎文化的神秘性。集中在宜宾市的珙县,其悬棺时代从汉代一直延续到明代中叶达1600多年。

第四,“有邑聚”,巢居——干栏文化是夜郎文化的一大特点。僰道区域至今有僰人的珙县石寨古堡、兴文县凌霄城、筠连县滕达陈家寨、兴文县博望山黑帽顶寨等遗迹,均传为僰人所筑,僰王所居。

第五,“耕田、椎髻左衽”是夜郎生产与生活方式的特征。川南的僰人椎髻形象大量见于悬棺岩画中。左衽则可溯源于三星堆文化中的青铜立人像服饰,是蜀人的特征。僰人是西南夷中最先进的稻作农业部族。

《中国社会科学报》:竹王传说与竹文化是夜郎文化又一特征,在川南僰文化中体现尤其鲜明。这与夜郎崇竹文化是否有渊源?

谭继和:夜郎人的竹王始祖传说形成为崇竹情结和理念。今宜宾地区不仅有竹王的传说,在今长宁县竹海博物馆还藏有一明代正德年间石雕的“竹公神像”,更有一片青翠的竹海,继承了夜郎文化崇竹拜竹的传统。今长宁与江安之间的蜀南竹海,据说就是诸葛亮七擒孟获时留下的竹鞭,生根发芽、长出竹笋,成为竹海。崇竹文化是中华文化的一大特征,晋之“竹林七贤”,唐之“竹溪六逸”,苏轼“胸有成竹”,文同之写意竹,“宁可食无肉,不可居无竹”,这些君子爱竹的佳习,与夜郎崇竹文化是有渊源的。

夜郎文化也有不足之处,这就是它的内适封闭性。至今黔西北、川东南至滇东北区域,还是一个相对封闭、发展滞后的区域。如何挖掘和传承大夜郎文化区的优势,避免其弱势,使这个古文化区域真正复兴起来,而不是无根游谈、热衷于炒作和争夺“夜郎”之名,这至今还是摆在我们面前的难题。(出处:中国社会科学报 本报记者:张春海)

黄振南:“布央”就是“夜郎人”

广西,同样与夜郎文化有“交集”。广西历史学会副会长兼秘书长黄振南主张,从人类学、民族学、语言学的角度寻找夜郎的踪迹。本报记者联系到他的时候,他正赶往黔桂交界的三江侗族自治县调查当地侗族纪念夜郎王的拜祭活动。他告诉记者,广西境内的各民族特别是少数民族,并没有因为“夜郎自大”的成语而贬低夜郎,相反,夜郎王等人的形象在他们心目中是高大的,这是一个很值得研究的文化现象。

《中国社会科学报》:从古文献来看,夜郎国的地理位置究竟在哪里?学界现在公认夜郎主要在贵州,那么夜郎和广西的关系怎样?

黄振南:范晔《后汉书》卷86这样描述夜郎国的国土面积:“东接交趾,西有滇国,北有邛都国。”这里的“东”字,应指东、南两面。“交趾”又作“交阯”,应指西汉交阯刺史部,东汉改称交州,是范晔沿用旧称之故。

西汉的交阯刺史部和东汉的交州,共有七个郡:其南部的交趾、九真、日南三郡,在今越南北部到中部;其东部为南海郡,在今中国广东省南部沿海一带;其北部苍梧、郁林、合浦三郡,为今广西绝大部分辖地。这样,交阯刺史部、交州境内最大的郁林郡便成了与夜郎接壤之地。当时郁林郡的北端,包括今贵州省榕江县、广西三江侗族自治县等地。从今贵州南部东望,正是当时的郁林郡北端。这正好说明,汉代的夜郎国,主要位于今贵州南部。

需要指出的是,当时郁林郡的辖地,并非全部在今广西境内。具体说,今广西西北部的南丹县、天峨县、乐业县的一部分,西部田林县、那坡县、靖西县的一部分或全部,是夜郎国边沿地区。这些地区在政治、经济、军事等方面与夜郎国有着千丝万缕的关系,只因载籍阙如,今人不容易详尽道出其亲疏程度和具体表现罢了。

《中国社会科学报》:您认为从人类学、民族学和语言学的角度看,夜郎和广西有怎样的联系?

黄振南:中国第二大民族——壮族的自称和他称多达数十种,“布央”即是其一。“布央”系汉字记录的壮语语音,可译为“夜郎人”。据调查,自称“布央”的,是居住在黔桂交界广西一侧的乐业、凌云两县,中越交界广西一侧的那坡、靖西、德保三县,还有桂中上林县的壮人,这恐怕不是偶然的巧合。

有趣的是,自称“布央”的人不仅广西有,贵州、云南也有。千百年来他们活动于云贵高原及其余脉,从语言到生活习惯都与汉族有异。上世纪中期进行民族识别时,云南的“布央”被划为壮族,贵州的“布央”被划为布依族,广西的“布央”则被划为瑶族。到上世纪晚期有人发现这种人为划分的错误后,改正已困难重重。不论今天被划为什么民族,“布央”这个群体与古代夜郎有密不可分的历史渊源,是可以肯定的。

如果说“布央”的称谓绕了点小弯,那么,广西那坡县现在还有自称为“夜郎”的人则更直接点出了其与古代夜郎国的关系。

“夜郎”何义?就其汉语字面,殊难理解。反复思索,“夜郎”似为“越(粤)郎”的异写,因为在壮侗语族诸语中,撮口呼的yue往往被读成开口呼的ye,有韵腹而无韵头,所以“越(粤)”就被读成“夜”。“越”字的原义,研究者一般认为是人。如果“夜”确实是“越”的记音字,那么“夜”在这里代表的也就是人了。

“郎”字也不可望文生义,很可能是古越语“笋”的音译。笋,今壮语为“rangz”,韵母与汉字“郎”完全一样。笋是竹的初始阶段,以笋喻竹,在常理之中。

倘若上述推断成立,则“夜郎”应是用汉字记录古越语语音。越语中复合名词的构成为中心词在前,修饰词在后,“夜郎”原义直译为“人笋(竹)”,意译为“笋(竹)人”。《后汉书》卷86谓:“初,有女子浣于遁水,有三节大竹流入足间,闻其中有号声,剖竹视之,得一男儿,归而养之。及长,有才武,自立为夜郎侯,以竹为姓。”说的就是这个意思。

“以竹为姓”的夜郎侯雄踞一方,成为西南少数民族地区有名的方国,一代天骄夜郎侯被拥戴为“竹王”。此后,西南少数民族地区建祠立庙纪念夜郎王及其子,比比皆是,延续于今。

《中国社会科学报》:历史上纪念夜郎的庙宇都分布在何处?广西民间纪念夜郎的传统习俗如今是怎样保存的?

黄振南:在今广西境内,纪念夜郎王的庙宇分布较广。北宋时,阳朔县有竹王三郎祠,乐史在其地理名著《太平寰宇记》卷162里记载了此事。上世纪40年代,徐松石先生在其著作《泰族徸族粤族考》第24章中说,他在旧《苍梧县志》里读到该县冠盖乡大庙就是祭祀夜郎王的。阳朔在桂东北,苍梧在桂东南,历史上夜郎国的辖境也许没有到达这些地方,这些祠庙,或许是夜郎国的孑遗建造的。

民国年间,有人见到凌云县也有祭祀夜郎王的庙宇。

目前广西属地内纪念夜郎王活动最盛的是黔桂交界的三江侗族自治县。夜郎王的传说在这里的侗族民众中广为流布,祭祀夜郎王及其儿子的庙宇为数不少,洋溪乡高路村、良口乡寨塘村和良帽村等都有。其中,位于良口乡和里、南寨两村之间的三王宫香火尤盛。当地侗族百姓视夜郎王及其子为英雄,阴历每月初一、十五,三王宫里香火不断,二月初五举行的祭祀活动尤为盛大,且有每年一小祭、三年一大祭之别。(出处:中国社会科学报 本报记者:张春海 实习记者:焦霖)

普安铜鼓山遗址被认为是夜郎时期的兵工厂,研究人员在察看当地布依族村民垒砌的石堆,据说是用来祭祀的。 普安铜鼓山遗址被认为是夜郎时期的兵工厂,研究人员在察看当地布依族村民垒砌的石堆,据说是用来祭祀的。

黔西南交乐6号汉墓出土的铜马车 黔西南交乐6号汉墓出土的铜马车

蒙正苗族殡葬中的竹文化崇拜 蒙正苗族殡葬中的竹文化崇拜

白兴发:夜郎是彝族先民建立的国家

学术界有种说法,认为夜郎是彝族先民建立的国家。在彝文文献中,有大量关于夜郎历史、文化的珍贵资料。对于夜郎研究,除汉文历史文献,对彝文文献资料的梳理和援引也十分重要。本报记者就夜郎族属、彝文文献的应用等问题采访了云南民族大学民族研究所研究员白兴发。

夜郎族属来源非常复杂,学术界有很多不同观点。关于这个问题,白兴发说,在汉文历史文献中,夜郎之名最早见于《史记·西南夷列传》,此后《汉书》、《后汉书》、《华阳国志》等皆有记载。汉武帝时,“西南夷以君长百数,独夜郎、滇受王印”,可见西汉王朝对夜郎、滇都颇为重视。

白兴发认为,夜郎是彝族先民武僰支系建立的国家。他说,“夜郎”为彝语“夜那”,“夜”的意思是“水”,“那”的意思是“大”、“黑”。现在贵州西北部还有不少靠近河边的地名如益那、以那、迤那等。甚至有的学者认为“云南”一词与“夜郎”当有词源学的关系,这个还有待进一步考订。在彝文古籍文献《益那悲歌·武益那世系》中记载了夜郎臣谱系共26代。据彝文文献记载,夜郎都邑很可能在今贵州的赫章、威宁和云南的昭通一带。

学术界关于夜郎族属有彝族说、僚人说、濮人说、百越说、苗族说等,聚讼纷纷,莫衷一是。白兴发认为,夜郎作为一个古国,并非由单一民族组成,其族属非常复杂,要区分夜郎民族和夜郎主体民族两个概念。夜郎民族是夜郎国境内的所有民族,濮人、僚人以及彝族先民、仡佬族先民等都是夜郎民族。而夜郎的主体民族则指创建夜郎国并在夜郎国占统治地位的民族。根据汉彝史料文献和考古实证研究来看,夜郎主体民族是彝族先民和仡佬族先民的可能性更大。从文献中“夷濮”、“夷僚”两个民族前后位置关系来看,彝族很可能在夜郎主体民族中居于领先或者领导位置。而且,与其他一些民族相比,彝族进入这一地区是很早的,至迟在春秋战国时期已经进入贵州。彝族始祖希慕遮传31世到笃慕,其六子武、乍、糯、恒、布、默即彝族“六祖”分散各地,各霸一方。“六祖分封”应该是西南奴隶社会兴起的时代,约在商末周初,具体在云南会泽、东川一带,属古夜郎国领地。古夜郎国内的“夷”当与彝族先民的活动有关,他们是夜郎境内主体民族之一。

白兴发认为,对于夜郎研究而言,贵州省赫章可乐遗址是目前为止最有价值的重大考古发现。该墓葬群发掘出土的大量文物反映了春秋战国至秦汉时期独特的夜郎民族文化和秦汉时期汉文化,体现出夜郎文化与汉代的巴蜀文化、滇文化不同的文化特点。

多数彝族学者倾向于认为,夜郎政治中心多次迁移,其形成国家雏形时期和亡国前时期可能都不在可乐,但其鼎盛时期应该在可乐。云南镇雄、贵州赫章和大方等地的彝文文献如《彝族创世志》、《益那悲歌》等都有夜郎王在可乐活动的直接记录。

根据彝文文献,在彝语中,“可乐”是“中心”的意思。据可乐当地的彝族传说,彝族迁徙到可乐后,曾和濮人共居,后来由于矛盾而引发战争,濮人战败而离开可乐。《西南彝志》等彝文文献中,多次将可乐作为大城,甚至与成都等相提并论,可见可乐在当时的地位。

在谈到今后的夜郎研究时,白兴发特别提到,近年,各地地方利益带动的夜郎文化商业开发,对夜郎研究既有促进作用,也有一定负面影响。“学者研究要坚持学术的独立性。继续利用历史文献和考古材料相结合进行深入研究,期待今后能有更多新的考古发现。”白兴发说。

他还强调,在彝文文献《西南彝志》、《彝族源流》、《夜郎史传》、《益那悲歌》中,有大量夜郎历史、夜郎文化的资料,是汉文文献所没有的,是夜郎文化研究珍贵的少数民族文献。需要注意的是,学者们在夜郎研究中已经使用了彝文文献,但是就这些材料本身而言还存在一些问题,比如彝文文献的断代等。因此,对于这些彝文材料本身的文献学考察、梳理工作还应该加强。

“此外,还应该让夜郎文化进入更多学者的研究视野,让更多学者来研究夜郎,推动夜郎研究在原有基础上更加深入。”白兴发说。(出处:中国社会科学报 本报记者:曾江)

夜郎文化 资源共享——访贵州省政协原主席、著名作家龙志毅

在贵州夜郎学术研究中,有这么一位人物不可忽视,他集官员、作家、学者于一身,既是夜郎研究的积极倡导者,也是坚定的参与者。他就是贵州省政协原主席、著名作家龙志毅。日前,一向很少面对媒体的龙志毅在贵阳的家中,接受了本报记者的专访。

82岁的龙志毅,听力不太好,但对记者提出的问题一一作了答复。谈到自己对夜郎的研究,他谦逊地说,在一线工作时太忙,几乎没有时间做学术研究。1998年从领导岗位退下来,贵州省史学会推选他为会长之后才开始研究夜郎文化,他一直非常关注夜郎研究的进展。

《中国社会科学报》:针对目前西南六省市,包括桐梓、赫章等地的夜郎之争,您如何看这一现象?

龙志毅:我认为,这种争论的目的都是从现实利益出发,为了旅游开发,未把夜郎历史文化当做一个命题进行深刻研究。

夜郎历史研究资源应共享,大家一起来完成,而不是要你争我争,尽管现在很多地方在历史上都叫夜郎县,但大多是唐朝以后,跟古夜郎国不是一回事,可以打打唐朝的夜郎牌,但不要根据这个来争。夜郎文化的开发利用上也应该“资源共享”。

至于“湖南50亿元打造夜郎古国”的设想,应该说,新晃县在历史上不是夜郎古国,而是唐宋时期的夜郎县。但是,只要把问题说清楚,也没什么不可以。

《中国社会科学报》:贵州是夜郎研究的重镇,研究夜郎文化现在也是一门显学,但至今还未诞生一门夜郎学。对此,您有何看法?

龙志毅:此前贵州的夜郎研究都是学者单打独斗,没有取得政府的支持。我认为,学者应在研究上下苦工夫,把未知部分厘清,用实实在在的研究成果去打动决策层,否则领导也不知道下面在争什么。

《中国社会科学报》:您曾说夜郎研究需要着重探索几个问题,其中夜郎的总概念需要进一步廓清,为什么?

龙志毅:由于史籍文献的记载不一致,研究者们对夜郎的总体概念大体上形成了两种认识。一种认为无论战国时期或汉代,夜郎都不是一个统一的方国,而是一个部落联盟的群体,或者是一个地域的总称。还有一些文章提法比较笼统,分不清所论述的夜郎国是指如前一种论述诸联盟中的“小夜郎”还是雄踞西南的统一的“大夜郎”。

这是研究夜郎的一个基本问题。不同的概念自然会涉及夜郎的地理位置、族属文化特征以及夜郎的政治经济文化中心的定位等等的不同。需要通过对现有文献进一步深入探讨,去伪存真,以求共识。否则,夜郎在人们心目中便将永远成为一个模糊的概念。

《中国社会科学报》:史籍文献和考古是开启夜郎神秘之门的两把钥匙。你觉得这方面研究是否应该加强?

龙志毅:史籍文献的研究有待进一步深入。在史籍文献的研究运用方面,主要有《史记》、《汉书》、《后汉书》、《水经注》、《华阳国志》等等。我省关于夜郎的研究之所以取得了阶段性的成果,同广泛地运用了这些文献资料中有关夜郎的记载是分不开的。虽然所有的记载都很简单,但它们为研究夜郎提供了线索和依据。

但是,各种文献对夜郎的记载既简单又互有矛盾,对一些问题说法不一,难以遵循。这就需要进一步考核论证,比如有关夜郎的地名、水名、族名等等还需要进一步考证。把这些问题解决好,才能提高研究的准确性,把古夜郎的面目清晰地展现在人们面前。

《中国社会科学报》:前一阶段的研究对夜郎文化有所涉及,主要是从出土文物中提出了一些看法,比如从铜鼓花纹看出夜郎文化受楚文化影响等,但好像并未形成系统。

龙志毅:夜郎文化形态的研究需要强化。这方面的研究还比较薄弱,更谈不上系统。研究夜郎文化对进一步研究夜郎的社会形态有直接关系,不仅如此,对研究贵州这个区域内各民族文化发展的历史也是有着密切联系的。有人主张对夜郎文化的研究应当采取纵横交错的办法,以考古和文献资料为纵线,以现有各土著民族的文化研究为横线,把两者结合起来,特别注意从土著民族的传统文化中找出夜郎文化的蛛丝马迹。(出处:中国社会科学报 本报记者:钟哲)

普安铜鼓山出土的陶片 普安铜鼓山出土的陶片

翁家烈:厘清源流 推进夜郎研究

关于历史上的夜郎一直存在争议。对此,本报记者就夜郎研究的相关问题采访了中国西南民族研究学会副会长、贵州省民族研究所原所长翁家烈。

在翁家烈的研究中,他肯定了贵州的仡佬族是夜郎人的后裔。作为一个对夜郎的民族、文化等多有研究的民族学学者,翁家烈对记者说:“必须承认,夜郎文化的分布方面存在争论。我个人对夜郎的研究从1963年开始。1979年,我开始自费到相关地区调查,根据研究,我提出夜郎的主体民族是古代‘夷濮’,与现今贵州的仡佬族有渊源关系。”三十多年来,对这个观念赞同的学者越来越多。同时,学术界也有布依族、彝族等为夜郎后裔的观点,还有人认为是贵州各少数民族都受到夜郎文化传承影响。翁家烈说,在2001年的全国十大考古发现之一贵州赫章可乐夜郎古墓葬群遗址发掘后,一些学者曾认为它属于彝族文化遗址,但是这种观点经不起推敲,因为很多证据证明它是夜郎文化的遗址。

在翁家烈看来,对夜郎的研究要把握内因和外因。夜郎文化本身有源流之分。我们所谓夜郎是指司马迁所载夜郎古方国,时在战国至秦、西汉年间。其势力范围以贵州西部为主,兼及川南、滇东、桂西北部地区,这是夜郎的“源”,而后又发生了历史变迁,产生了分布于多地的“流”。

对于夜郎,应从时空的角度加以综合把握。在时间上,西汉以后进入贵州的有些民族受到夜郎文化的影响;在空间上,夜郎也有历史变迁,魏晋南北朝后期,十万人迁入巴蜀,还有一部分向东迁徙到今云南境内。这些人的外迁,必然带着夜郎文化外播。竹文化、竹王庙等夜郎文化的典型分布在西南地区的多个地方,就是其结果。按照文化学的原理,迁入的民族在某些方面受到夜郎文化的影响,出现文化上相近相似的情况,这是很自然的现象;另外,夜郎民族不断外流、迁徙,与外界有交流活动,这使夜郎文化向外扩散、传播,这两者都是夜郎文化的“流”。

翁家烈告诉记者:“在行政区划方面,古今也有变化。后世曾在其他地方建立了夜郎县、夜郎郡等,这都是夜郎文化变迁的结果。在这些地方,夜郎文化是其中的一个因素,所以一些学者将其作为依据。但是,后世的夜郎县不能被称作‘夜郎国’,它与古夜郎国是不重合的,我们不能把历史混淆。所以,我们在研究中不能把夜郎的‘源’和‘流’混淆,也需要深入研究其内因和外因何在。”

今天,一些地方要重建“夜郎古国”,对夜郎加以产业化开发、利用,对这种现象,翁家烈认为,文化产业和文化事业不能混同。文化事业是社会公益性的,研究文化的历史等;而文化产业则不同。面对同样一个夜郎文化这样的文化资源,文化产业和文化事业的出发点是不同的,前者不会完全按照学术、文化历史的角度,只是营造名牌效应,这本来也无可厚非,但是不能脱离历史真相,不能混淆夜郎的时间、空间。学者研究目的是弘扬民族文化,夜郎文化是中华民族文化一个重要组成部分,但不能将其过度产业化,对其进行开发之后,取代或者混淆了文化事业,不能架空和割裂民族文化的发展。

文化产业化必须有依据。对文化资源,一种做法是保护、弘扬和创新民族文化,这是文化事业,以社会效益为主;而利用它发展旅游、搞品牌效应,这是文化产业,以经济效益为主,两者不能互相取代。

翁家烈说:“这些年,贵州地区也在不断召开有关夜郎的研讨会,这些研讨会中,有些对推动夜郎研究起到了积极作用。但是,其中有一些需要纠正的倾向,比如学术为文化产业服务等。我认为,有些关于夜郎的混淆就有这方面的原因。”

研究夜郎民族和文化,对今天发展民族文化事业、认识我国民族多元一体的状况意义深远。

翁家烈认为,通过研究夜郎,必须认真对待民族认同问题,在民族基础上的国家认同也非常重要。因此,对“民族”的概念、功能等都要注意和明确。坚持民族团结平等,也不能够否定一些文化现象的民族属性。比如,泼水节是始于傣族的,赶三月节产生于白族。不能乱用民族团结,剥夺这些民族的首创权。

对于夜郎,要从历史地理学、民族学、考古学等多角度、多学科进行研究。不能认为一个民族居住在一个地方,这个地方的所有文化都是这个民族的,必须用动态的观点来看待民族文化,对夜郎也要这样看待。(出处:中国社会科学报 本报记者:张春海)

跨文化的夜郎研究或为突破点——访贵州省社科院文化研究所研究员王鸿儒

对很多人来说,存在于两千年前的夜郎古国一直是个神秘王国,充满令人费解的待解之谜。贵州省社会科学院文化研究所研究员王鸿儒是一位执著的“解谜人”。通过11年的研究,王鸿儒已经出版关于夜郎和夜郎文化的《夜郎之谜》、《纵横夜郎文化》、《夜郎史引》、《夜郎王国传奇》和《夜郎文化史》等6部论著。他认为,夜郎文化具有三大支柱,即以兄妹开亲为其核心内容的洪水神话,体现着夜郎人图腾崇拜及祖先崇拜等原始宗教观念的“竹王传说”,以及作为夜郎青铜时代典型器物的铜鼓为代表的铜鼓文化。夜郎文化以其独特的文化符号而区别于周边其他文化。

本报记者联系到王鸿儒时,他告诉记者,自己正患病住院,不久将出院继续工作。于是,按照双方约定,他在医院接受了本报记者关于夜郎文化的采访。

《中国社会科学报》:竹文化一直是夜郎文化的显著特征,也被认为是确定夜郎和夜郎后裔存在的重要特征之一,这一文化产生的背景和特征主要有哪些?

王鸿儒:夜郎的竹文化,主要是从竹崇拜引起的,与其有深刻关系。相传,夜郎王为“竹王”。在夜郎的后裔民族和世居民族中竹文化都很发达。竹文化表现在精神和物质这两个方面。在精神方面,主要体现在贵州当地的民歌、古歌、叙事歌、丧葬歌、神话传说等,都把竹子作为一种崇拜对象。西南地区很多民族都有这种现象,情况大同小异。比如,当地妇女求子时,会把竹子取到家中,或者围绕着竹子顶礼膜拜。因为他们的传说中,夜郎人生于竹。

在物质方面,当地有很多竹编、竹用具、竹器等。夜郎故地到处都有竹子,所以竹文化盛行,这种文化中表现了生殖崇拜、祖先崇拜等。竹文化是夜郎文化的一大特征。

《中国社会科学报》:对于夜郎古国和夜郎文化的研究,近年来有哪些新的进展?您主张从跨学科的角度去研究夜郎文化,能介绍一下吗?

王鸿儒:实际上,近年来贵州地区关于夜郎的考古工作基本处于停滞状态,这也与贵州省的考古经费缺乏有关,所以这方面没有重要的发现。而史料方面,汉文文献记载寥寥,近年也缺少新的发现。我认为,过去的研究多集中在考古学、历史学等层面,而我进入这个领域之后,认为对夜郎的研究是跨文化的,必须是多学科的研究,比如,神话学、人类学、民俗学、民间文学、民族文学、宗教学等多学科结合起来综合研究。

在史料文献方面,学者过去主要依靠汉文献部分,而忽略了民间口头传播中保存了大量的夜郎文化基因,如民歌、古歌、丧葬歌以及民间故事传说等都包含着关于夜郎的内容。我们需要把这些夜郎文化的基因寻找、发掘出来进行研究,这些材料是研究两千多年前夜郎的宝贵材料。

另外,从民族学的角度看,过去民族学工作者 “分家”研究,比如做布依族研究的学者基本不去研究彝族,而彝族研究的学者也不关心侗族研究。而这些西南的少数民族都是夜郎主体民族的夷、濮、越等三大民族的后裔,在文化上也有相互交叉之处,因此,需要从比较文化的视野,采取多学科、跨文化的方法进行研究。我认为,如果夜郎研究将来取得突破的话,很可能会出现在这类研究中。

学术界开始将这种方法看做夜郎文化研究的新通道。过去的研究方法采用单学科的方式基本上已经走到头了,视野比较狭窄,又没有新的史料发现或者考古发现,学者们很容易处在一种自说自话的状态。我认为,必须改变研究方法,采取跨文化的方法。学者必须有比较开阔的视野、多学科的涵养和学识才能完成任务。我们希望青年学者中有一批人走上这条路,而且走得更好一些,探索出夜郎文化的新东西。

《中国社会科学报》:这种跨文化的研究,对于认识中华民族的文明现象,目前看来有哪些实例?

王鸿儒:彝族文献中包括了大量记载夜郎、夜郎历史的资料。比如《夜郎史传》,还有《益那悲歌》,经研究“益那”就是“夜郎”。对于这部分文献,著名地质学家丁文江在抗战时期就进行研究,出版了《爨文丛刻》,将彝文献汉译公诸于世。经过研究,学者还指出,老彝文(又称“传统彝文”)和甲骨文同源异流,也是一种具有漫长历史的文字。彝文献弥补了汉文献的缺失,对解开夜郎历史之谜有所帮助,不排除夜郎故地存在的彝人中掌管宗教的毕摩记录了夜郎的状况。在研究中,将彝族文献和汉文献结合起来,同时参照考古发现,可能有新的发现。通过这个例子,我们可以得知,中华文明的起源不止一处,夜郎故地的文物和文化可能就是证明之一,值得深入研究。

将夜郎文化与日本文化对比,也发现了很多相通之处。比如,日本的和服与彝族的“贯头衣”很相似,日本的铜钟与彝族的铜鼓也是如此,为什么会出现这种现象,还需要我们进行深入研究。(出处:中国社会科学报 本报记者:张春海)

|